|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

医薬品代謝解析学分野のホームページへ(制作中) スタッフ

教育・研究

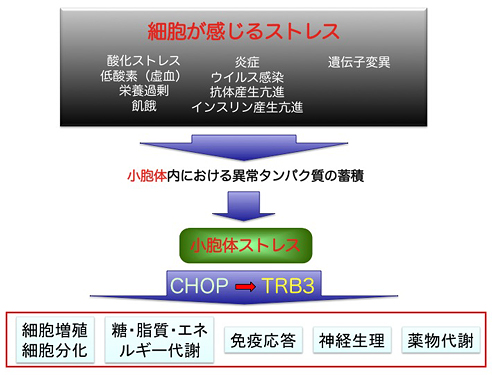

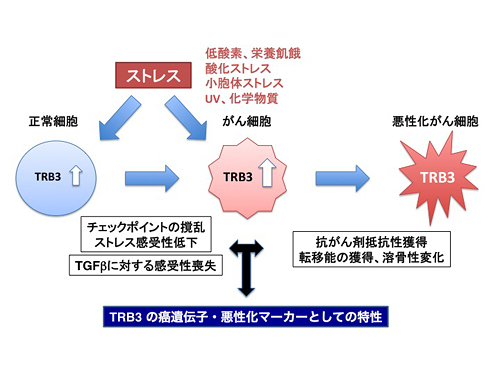

研究概要1.細胞に対するストレスと生活習慣病糖尿病や高脂血症、あるいはがんなどの生活習慣病の発症や進行において、酸化ストレスや小胞体ストレス、低酸素、栄養飢餓といった様々な細胞が受けるストレスが深く関与していると考えられています。当研究室では様々なストレスに重要な役割を果たしている転写因子やその標的分子に注目して、ストレスの生活習慣病への関与についての研究を行っています。 2.ストレスに対する細胞応答に関する研究細胞が受ける酸化ストレスや小胞体ストレス等、種々のストレスは必ずしも細胞にとって不利には働くばかりではなく、時に細胞の増殖や分化やあるいはその機能に重要な働きをしていることが分かってきました。当研究室では特に細胞の増殖や細胞死、あるいは分化にストレスがどのように関わっているかを研究しています。 3.TGFβを標的とした治療の開発TGFβは免疫や炎症反応を抑制するとともに、細胞増殖を阻害するサイトカインであることから、その発現異常が免疫性疾患やがんなどの原因になることが示唆されています。私たちはTGFβのシグナル伝達機構を中心に、免疫担当細胞や膵β細胞、脂肪細胞などの機能に及ぼすTGFβの作用機序を研究しています。 4.ヒトでの医薬品・毒物代謝を再現するモデル系の開発ヒトiPS細胞(induced pluripotent stem cell、人工多能性幹細胞)から肝細胞に分化させるシステムを確立し、正常時のほか、炎症やウイルス感染、あるいは肥満などの各種ストレス負荷時における代謝の検証も行っていくつもりです。また、種々の毒物や環境汚染物質、ストレスによるトキシコゲノミクスをこの分化細胞を用いて進めていくとともに、免疫不全マウスに分化ヒト肝細胞を移植し、in vivoでの薬物代謝系を再構築したいと考えています。

連絡先〒467-8603

薬学研究科広報委員会

|

| 〒467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通3-1 tel (052)836-3402 fax (052)834-9309 | © Nagoya City Univ. All rights reserved. |