精密有機反応学分野のホームページへ

スタッフ

樋口 恒彦 樋口 恒彦

【教授】 |

梅澤 直樹

【准教授】 |

加藤 信樹

【助教】 |

教育・研究

- 酵素と酸素モデルの化学

- 生物機能解明に有用な機能性分子の開発と応用

- 医薬リード化合物の合理的設計と合成・機能評価、創薬新手法の開発

- 新概念に基づく機能性分子の開発

化学の持つ面白さとその力は、この世界に今までになかった新しい、影響力ある分子を自らの手で生み出していくなど豊かな創造性にあります。「知」を込めて合理的に設計・合成することで、生命科学、化学、医療の発展に貢献する汎用性ある優れた新機能性分子を創製することを目指しています。化学と生物の境界領域を主に考え、生命科学、化学、医薬科学の分野にインパクトを与える新分子、新反応、新手法の創出を行って、科学・社会に貢献することを目標として研究活動を行っています。また、研究に携わる過程で、幅広い研究視野を身につけさせることも目標の一つです。

最近の論文:

- Y. Imamura, N. Watanabe, N. Umezawa, T. Iwatsubo, N. Kato, T. Tomita, and T. Higuchi J. Am. Chem. Soc., 131, 7353-7359 (2009)

- N. Hessenauer-Ilicheva, A. Franke, M. Wolak, Tsunehiko Higuchi, and R. van Eldik Chem. Eur. J. 15, 12447-59 (2009)

- T. Yamane, K. Makino, N. Umezawa, N. Kato, and T. Higuchi Angew. Chem. Int. Ed., 47, 6438-6440 (2008)

- M. Kamoto, N. Umezawa, N. Kato, and T. Higuchi Chem.-Eur. J., 14, 8004-8012 (2008)

- Y. Watanabe, A. Namba, N. Umezawa, M. Kawahata, K. Yamaguchi and T. Higuchi Chem. Commun., 4958-4960 (2006)

- R. Ito, N. Umezawa and T. Higuchi J. Am. Chem. Soc., 127, 834-835 (2005)

- A. Franke, G. Stochel, N. Suzuki, T. Higuchi, K. Okuzono and R. van Eldik J. Am. Chem. Soc., 127, 5360-5375 (2005)

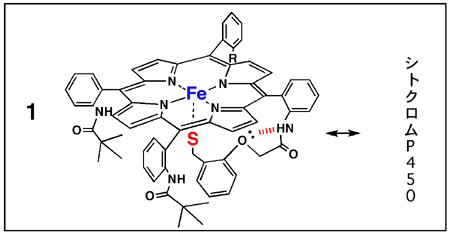

Figure 1.

- (1)薬物代謝に中心的役割を担う酵素シトクロムP450の精密な化学モデルを開発:

- シトクロムP450の反応の未解明な部分の解明に役立てている。

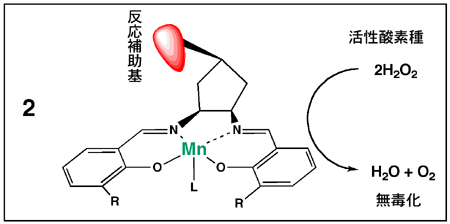

- (2) 有害な活性酸素種を無毒化する触媒分子:

- より高度な機能を目指し、酸素毒性からの細胞の防御に効果的なものを作る。

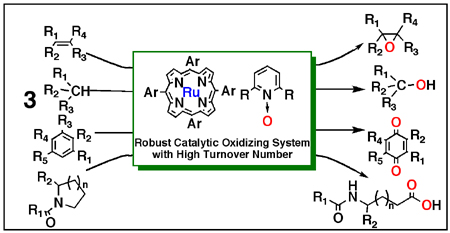

- (3) 強力で効率の高い酸化反応系:

- 医薬品代謝物の一段階合成や、酸化によるライブラリー(医薬資源群)構築に用いることのできる、医薬開発に有用なツールとして開発を進めている。

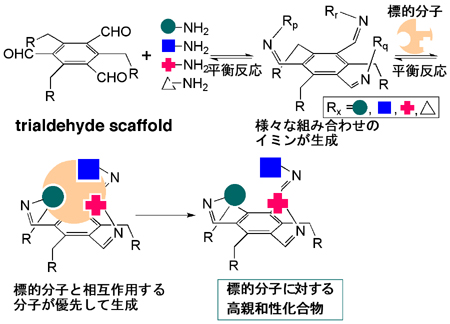

Figure 2. 化学進化的合成化学:

従来の創薬手法と異なり、どのような創薬ターゲット分子に対しても、同様のやり方で親和性の高い(薬効の高い)分子を合成していく新手法。化学平衡反応を利用して、熱力学的に最も安定な分子に経時的に導くため、化学進化的合成化学と呼んでいる。アルツハイマー病の主因と考えられているアミロイドβペプチドの凝集抑制を行う、治療薬につながる分子の開発等を本手法により行っている。

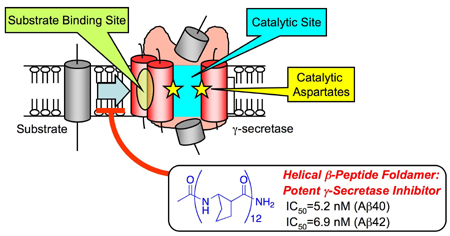

Figure 3. γセクレターゼ阻害剤の開発:

γセクレターゼは、アルツハイマー病脳に蓄積するAβ産生にかかわる酵素で、アルツハイマー病の重要な創薬標的分子である。当研究室では、安定なヘリックス構造をとるβペプチドフォルダマーが、 γセクレターゼの強力な阻害剤となることを見出した。 Aβペプチドの産生のみを特異的に抑制できる、基質特異的γセクレターゼ阻害剤の開発を目指して研究を進めている(東京大学大学院薬学系研究科臨床薬学教室(岩坪威教授、富田泰輔准教授)との共同研究)。

連絡先

〒467-8603

名古屋市瑞穂区田辺通3-1

名古屋市立大学 大学院薬学研究科 創薬生命科学専攻

精密有機反応学分野

TEL&FAX 052-836-3435

薬学研究科広報委員会

薬学研究科のページへ

PAGE TOP

樋口 恒彦

樋口 恒彦