|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

スタッフ

教育・研究

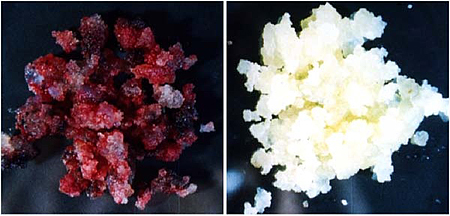

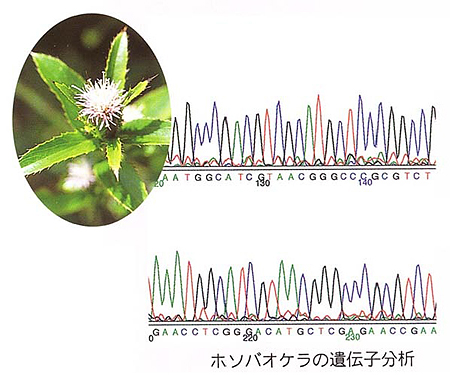

研究概要1) 植物細胞分子生物学と代謝工学 生薬の有効成分は二次代謝産物と呼ばれる天然有機化合物です。その化学構造は極めて多岐にわたり、様々な生理活性を有することから、医薬品原料や機能性食品素材、食品添加物、化粧品などにも応用されます。私たちは、様々な植物培養細胞を用いて二次代謝産物の生合成を担う酵素の単離と機能解析により、物質生産効率の向上を目指した研究を行っています。  図1 ムラサキ培養細胞 2) 天然薬物素材の品質管理学天然資源を基原とする素材は、生薬や漢方薬としてだけでなく、「健康食品」等としても幅広く使用されています。しかし、それらを正しく用いるためには、その基原となる動植物の真偽の鑑別と最終製品における品質の保持が求められます。私たちは、従来の含有化学成分を指標とする品質評価方法に加え、植物固有の遺伝子を用いてそれを鑑別する方法の開発を試み、その有用性を提唱しています。  図2 ホソバオケラ 生薬名:蒼朮 用部:根茎 薬能:芳香化湿、燥湿健脾 3) 臨床漢方薬理学 現代医学で治りにくい生活習慣病、慢性疾患などに対する漢方薬の有用性が高まってきています。私たちは、漢方薬について実験動物を使用した病態モデルを用いて有用性に関するエビデンスを追及する研究をしています。  図3 耳介皮膚炎モデルマウスにおける十全大補湯の効果 左:対照、右:十全大補湯投与 連絡先 〒467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通3-1

薬学研究科広報委員会

|

| 〒467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通3-1 tel (052)836-3402 fax (052)834-9309 | © Nagoya City Univ. All rights reserved. |

水上 元

水上 元