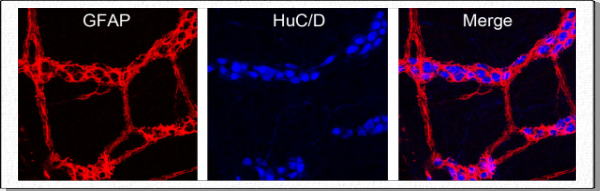

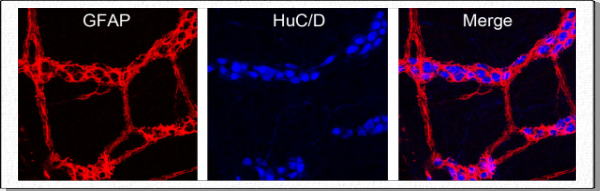

最近私たちは、神経系におけるグリア細胞の役割を追究する過程で、腸管神経系においてもグリア細胞が小腸の機能制御及び恒常性維持のために重要な役割を果たすことを示す発見をしました。腸管グリア細胞のこのような役割にはカルシニューリンが関与しているとともに、神経細胞や上皮細胞との細胞間相互作用が重要であると考えられます(図6)。その詳細なメカニズムの解明を目指すとともに、炎症性腸疾患等の腸疾患との関連を検討しています。

脳において神経細胞は樹状突起と軸索という二種類の神経突起を伸ばし、それら突起上のシナプスを介して結合して神経回路を形成し、ネットワークとして機能して高度な情報処理を行います(図4)。

そこで、脳がどのように形成され機能するかを理解するための基礎過程として、樹状突起がどのようなメカニズムで伸びていくのかを研究します。樹状突起は各種の神経細胞に特徴的な形態に発達しますが、脳の中でも最も複雑な樹状突起を発達させる小脳のプルキンエ細胞(図5)に特に注目し、その形成メカニズムを、細胞培養やスライス培養、遺伝子発現の操作、イメージング、生細胞観察等の技術を利用して解明することを目指します。

プルキンエ細胞の樹状突起形成には、プルキンエ細胞に入力する神経細胞である顆粒細胞や放射状グリア細胞の一種であるバーグマングリアとの相互作用が重要であることを明らかにしています。

図4 神経細胞とその樹状突起、軸索、シナプス(Kandel, 1991より改変)

超分子というのは、分子間の弱い相互作用(水素結合、疎水性相互作用、静電相互作用など)によって、複数の分子が集合し、特定の構造や機能を持つ分子集合体のことです。生体内では、さまざまな分子が超分子を形成し、分子機械、オルガネラ、細胞を形成しており、これらを生体超分子システムといいます。私たちは、さらに、細胞間情報伝達物質や細胞間接着を介してできる細胞のネットワーク(たとえば、神経系や免疫系)も広い意味での生体超分子システムであると考えています。したがって、生体超分子システムといってもいろいろなレベルのシステムが存在します。私たちは、免疫系や神経系を題材に、生物物理学、遺伝子工学、生化学、バイオイメージング等の手法を用いて、様々なレベルの生体超分子システムを解析しています。

超分子システムの機能やその機構を解明することによって、生命現象の理解と医薬品開発に貢献したいと考えています。

開口放出(エクソサイトーシス)とは、細胞内にある分泌小胞(分泌顆粒)が細胞膜と融合して、その内容物を細胞外に放出することをさします。シナプスにおける神経伝達物質の放出やホルモンの放出をはじめとして、生命現象の至るところで重要な役割を果たしている過程です。

この現象には、分泌小胞と細胞膜という2つの生体超分子システムがかかわっています(図1)。もっと細かくみると、分泌小胞と細胞膜の膜蛋白質と膜脂質からなる超分子システムの共同作業といえます。

私たちは、アレルギー担当細胞であり、かつ開口放出による分泌を行う代表的な細胞であるマスト(肥満)細胞を用いて、開口放出の機構解明を目指した研究を行っています(図2)。

近年益々問題となっている花粉症や喘息などのいわゆるアレルギーは、生体防御機構である免疫系が過剰に応答し、外来異物の侵入による害よりも、免疫系の過剰応答の方が生体に害をなす疾患です。これは、免疫系という巨大な生体超分子システムの異常としてとらえることができます。花粉症や喘息は特にI型アレルギーと呼ばれ、マスト細胞が中心的な役割を果たしています。

そこで私たちは、マスト細胞が抗原(たとえば花粉由来のタンパク質)によってどのように活性化され、ヒスタミンなどのアレルギー誘発物質を分泌するに至るか(このことを刺激−分泌連関といいます)について明らかにし(図3)、新しい抗アレルギー薬の開発につなげようとしています。

![]()

私たちは、(1)や(2)で述べたような、すでに存在している生体超分子システムを解析する研究と同時に、新たに生体超分子システムを構築すること、いわばボトムアップ的なアプローチによって超分子システムを理解したり、新たなデバイスを開発する応用研究にも力を入れています。

具体的には、分泌細胞を利用したマイクロマシンの開発、人工分泌細胞の構築、新規超分子システム解析技術の開発を行っています。また、愛知学院大学薬学部中西教授と共同で、二大生体超分子システムである免疫系細胞と神経系細胞の共存培養系の開発、超分子を用いた新規ドラッグデリバリーシステムの開発を行っています。

図1 開口放出の過程

図2 マスト細胞の開口放出に重要な役割を果たす蛋白質Munc18-2とsyntaxin3の共局在(両者の相互作用によって分泌を正に制御しています)

図3 免疫沈降法によるラフト局在タンパク質flotillinとチロシンリン酸化酵素Lynとの相互作用の解析(両者の相互作用によってLynのリン酸化能が亢進します)